主圖:輾稻谷用的石磨其軸心大口

話說文史 特約撰述/楊基山

第一次見到軸心開大口型的圓石器,記得是在吳沙紀念館內,因與一般作粿的石磨造型有異,當時詢及多位同行的參訪,均不知何以用之,最近聽到友人敘述太平洋戰爭期間,台灣人吃不飽要利用晚上偷輾米,並稱家中還留有操作的器具,特往一窺其物,才發現就是「它」。

黃莊女士親自解說石磨功能

這種早期輾稻谷用的石磨,也同樣分成上小下大兩層,其功能是要將稻谷脫殼,操作方式和「A粿」相同,在圓磨兩側小孔塞進木板,其上再鑽洞作為放置木架之處,接著就扶住木架不斷的繞圈圈,兩片石板轉動的磨力,讓稻殼和米粒分開,再採重分離兩者。

壯圍黃家目前還擁有一枚上半部的石磨,背後當然有故事,85歲的黃莊玉蘭說,小時候日本人讓我們吃不飽,種植的稻谷收成後,以人口數配給耕作人,其餘收購繳庫,但米糧有限往往處於饑腸轆轆,台灣人必須另想辦法,而偷輾米來吃成為一種普遍現象。

宜蘭文獻雜誌內提及台灣人偷藏米

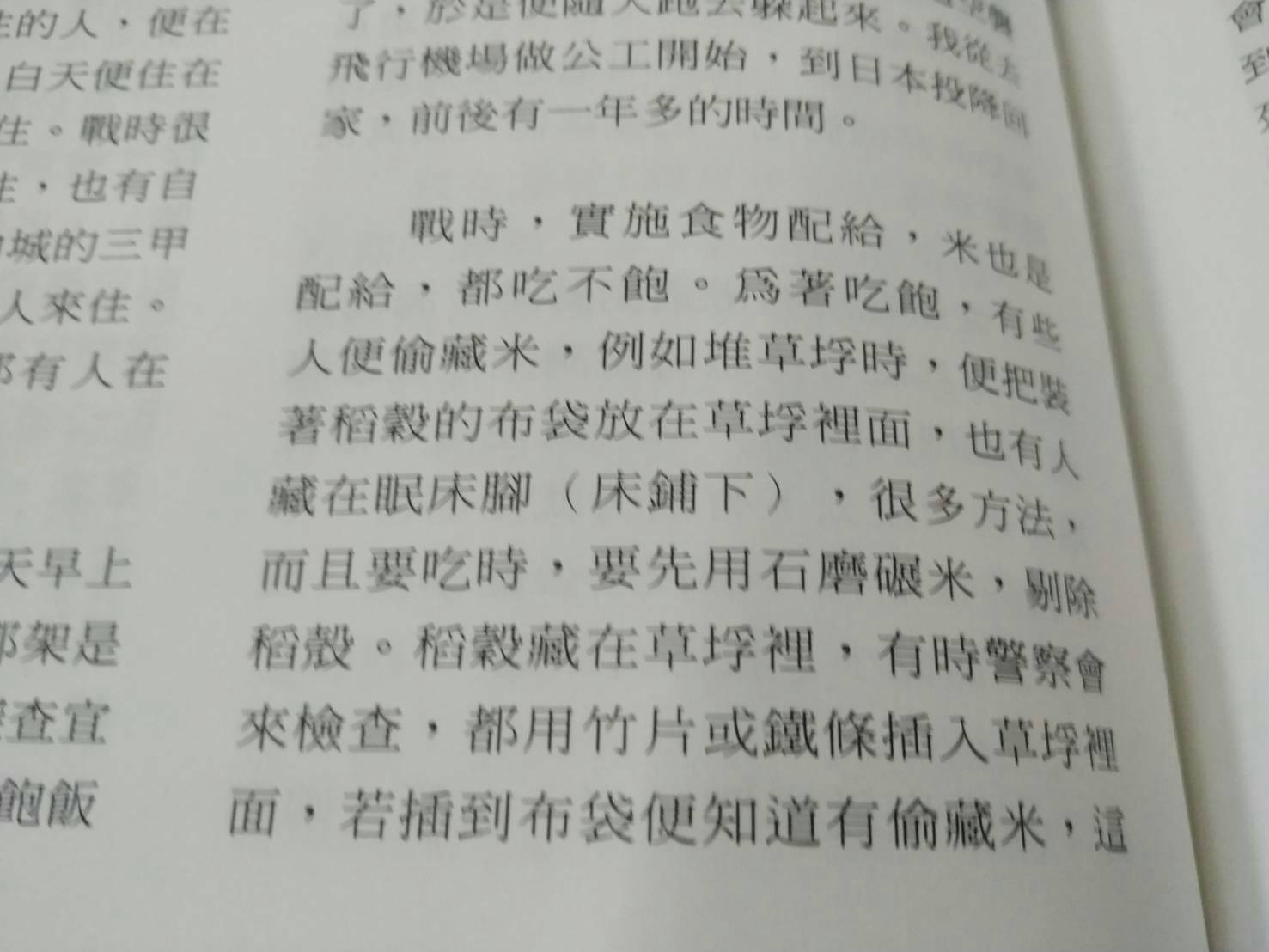

那輾米所需的稻谷又是從那裡來的,最近一期宜蘭文獻中,張文義老師在訪談耆老時,提及有些農家會將生產的稻谷,藏匿在草匏中,等晚上再偷偷取出來用;另根據黃莊玉蘭表示,除偷藏米外,也有利用閒暇前往稻田中,拾取零餘的稻穗,積少成多。

既是法所不容許的行為,當然是不能公開,所以農家必須自備石磨輾米,黃女士說,由於石磨所費不貲,乃與親友一起「投資」,而共同使用,台灣光復後取消配給制度,兩家就各取分一個,因此,現今家中留有上層較小的石磨,一度還作為牛栓使用。

輾稻谷使用的石磨與A粿用的石磨(右)不一樣

(廣告託播~宜蘭市長江聰淵向鄉親拜年)